百草ふれあいサロンでのワークショップ実践でお世話になっているNPO演劇百貨店から、活動12年目の冊子「演劇百貨店の干支一回り1 : エンゲキの作り方?」が刊行されました。

冊子作成にあたり、<ラーニングフルエイジング>プロジェクトのメンバーである森玲奈(帝京大学高等教育開発センター講師)が、とみやまあゆみさんからインタビューを受けました。

その記事「他者ってだあれ?」を、許可を得て、転載させていただきます。

冊子そのものをご希望の方は、NPO演劇百貨店までご連絡ください。

「他者ってだあれ?」

最近考えていること。

私がワークショップでやろうとすることには、意味があるのだろうか。社会的意義や、参加者がそれを行うことが一体何にいいのかと問われたことがあった。

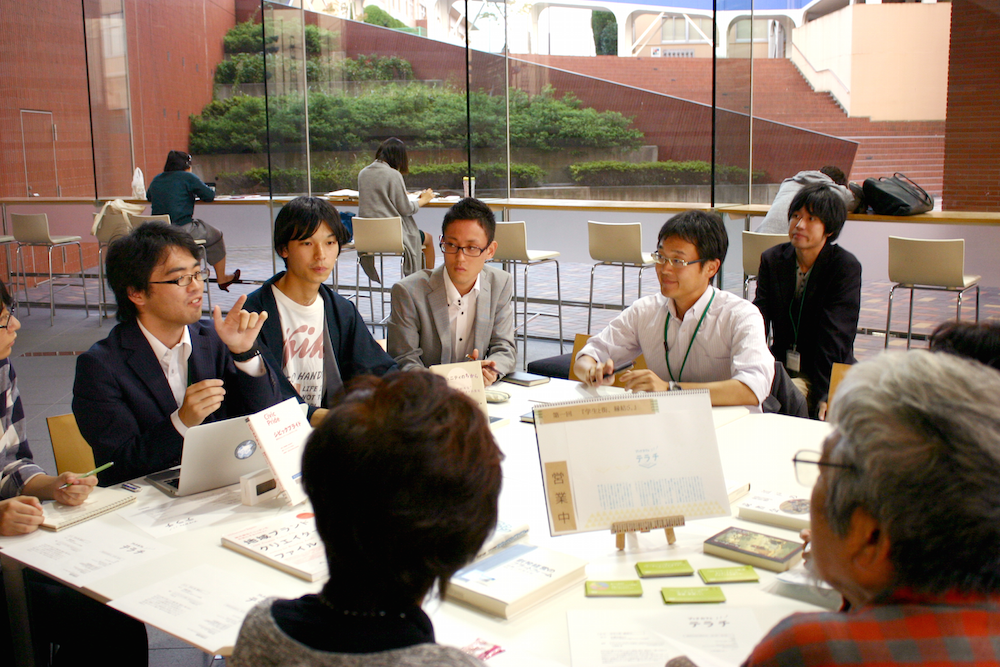

そこで今回とある団地内のサロンで行われていた「哲学対話」という企画でお会いした帝京大学の森玲奈さんにお話をお伺いし、そこから自分なりに考えたことを書き出してみようと思う。

1.ワークショップへの関わり

私が初めて演劇ワークショップと呼ばれるものに参加したのは、2003年の冬、高校二年生の時。横浜市高校演劇連盟主催のもので、年末年始の10日間、最後に発表会があるというものだった。

その進行をしていたのが、NPO法人演劇百貨店の柏木陽氏であった。その後私は大学に進み演劇を専攻するが、その間も断続的にこのワークショップに関わっていた。

大学を卒業する2009年ごろに柏木さんにワークショップに関わりたいと相談し、いろんな場に連れて行ってもらい多くの人との出会いを得た。私が初めて学校現場でワークショップを進行したのは2010年、劇場でワークショップを進行したのは確か2012年だったと思う。対象は高校生、テーマは街で、住宅街を歩き、気になった建物・家の中での他者の生活を想像してみるというものだった。

なぜ私は街(例えば家の中での生活の様子、その人間が感じていること)に興味を持ち、中高生と考えたいと、演劇にしてみたいと思うのだろうか。いわばこの「他者を想像する」ということを、なぜ演劇ワークショップの場で行おうとするのか。このことを考える時に、「社会的意義」や「参加者にとって」を考えすぎて、どこにも行き着けず、何も見えなくなってしまった。

その時、森さんの言葉にハッとした。

「私はそういう人たち(多世代の方々)が関わりながらコミュニケーションしている姿が見たい、というのがまず一番最初に動機としてあるので、そういう風景があの団地だと浮かぶ、見てみたい、そんな感じですね、たぶん本当の動機は。でもそれはその過程とかを分析していくと、いろんな学習がコミュニケーションの中で生まれていくでしょうし、それは社会的にも社会に役に立つとかがあるかもしれないんですけど、私にとっては社会に役に立つっていうのは、どっちかっていうとモチベーションとしては後なので。だけど私が見たいって思ってるものは、ほかの人もきっと見て楽しいんじゃないかみたいなそういう気持ちはありますけどね。」

とても大切な事を、私はすっかり忘れていた。そうだ、私自身が、他者の生活を、その演劇を、見たいのだ。

私は私を認めたい。信じたい。と思う。だから他者の存在を知りたい。細かに想像して愛したい。認めたい。

他者の存在を愛し、認めることが出来たら、自分の事も認められるのではないかという期待がきっとどこかにあるのだ。だって同じ人間は一人としていないのだから。そんなこと私が気づく前から誰かが言っていたし、頭ではわかってる。頭ではわかっていても実感としてわかりづらいから、だから演劇として目の前で見せて欲しいと思うのだ。

演劇は、ある人間の姿を客観的に見せることができる。演劇を見た時に、その人物や状況を「現実にあるかもしれない、いるかもしれない」と信じられたら、その演劇の幕が降りた瞬間から全ては始まる。そこで感じたものに救われたり、自分の人生を見つめ直す視線になる、のではないだろうか。

無人島で一人暮らすのではない以上、人と関わることは避けられない。他者を想像するということは、自分も誰かの他者であるという発見になるのではないか。他者を見つめる視線と他者が私を見つめる視線。街の中で出会う相手は、もしかしたら未来の、過去の、もしくはそうなっていたかもしれない自分の姿であるかもしれない。すれ違う他者に対する見方が変われば、社会に対する態度も、自分に対する想いも変わるのではないだろうか。森さんが仰っていた。

「期間限定、だからこそ一緒に活動してみるってことが成立するというか、多少の遠慮と多少の緊張感を持って、そこの場所に一緒にいてみるってことを通して、いつも起きないことが起きたりしないかなみたいな、そういう感じですね。多少違和感あると思うんだけど。それがずっとやってるうちに、だんだん日常と、なんか染み込んでいくみたいな、境界がどんどん曖昧になっていったり、日常の方も変わっていくような、なんかそういうことが、演劇には起こせる可能性があるのかなっていう、ふうに思ったりするっていうことですかね。」

例えばワークショップに参加してくれた高校生が最後にこんなことを言っていた。「帰り道とか、帰りの電車の中で、人を見る見方が変わった」。私は、ワークショップの場は“きっかけ”であると思っている。ここでの出来事をきっかけにして、参加者本人の価値観や人生が、さらに影響を受けたその周りの人の生活まで、まるで乱反射のように、ちょっとでもステキになったらいいと思う。

2.なぜそれを高校生と?

私は高校生の時、今以上に息苦しさを感じていた。彼らの世界は非常に狭いと思う。学校と家庭とは別の世界が持てたら。相手が変われば、それによって引き出される自分も変わる。多くの他者と出会うことは、多くの自分と出会うことと言えるのではないだろうか。

高校生の時、初めての演劇ワークショップで「あなたは何がしたいのか/したくないのか」ということをしきりに聞かれた。そんな事を強く聞かれることは、それまでの私の経験にはなかった。何となくやり過ごさせてもらう事は出来ない。それが辛い瞬間も確かにあったけれど、そのことによって変化したこともある。

ワークショップとは、何かが変化していく過程ということだろうか。自分たちの新しい価値観を生み出す場としての働きもあるのかもしれない。街を見て切り取った演劇が今の彼らに見えている街、社会だということか。「いま私たちには社会がこう見えています」と。

社会で暮らしているのは中高生だけではない。様々な年齢、職業、立場の人が混在している。『人はたぶん、死ぬ直前までずーっと変化し続けていくはずで、変化を、変化そのものを学習だというふうに考えるのならば、死ぬまで学び続けているはず』だとしたら、どの世代の人とも演劇をつくりたい。私がワークショップの場で見たい演劇は、ある人間の一瞬だ。それはきっと他者にとってステキな演劇ではなかろうか。

「やっぱりワークショップっていうのは根底にあるのは、実際にやるアクティビティのことではなくて、本質に実験的な精神だったりとか、協働して何か新しいものをつくって、見えないものを見ていくことだったりとか、つくっていくプロセスの中でそれぞれ個々人が、今までの過去と今の自分を結び付けて、結び付けながら学んでいくことだったりとか、そういうとこに本質があると思っているので」

私は明日が少しでも良いものになったらいいと、心の底から思っている。

森先生、貴重なお時間を頂き、ありがとうございました。

写真を撮って会話を楽しみながら、認知機能を多面的に活用する方法「共想法」を体験するワークショップです。

写真を撮って会話を楽しみながら、認知機能を多面的に活用する方法「共想法」を体験するワークショップです。 写真家の栗原論さんをゲストにむかえて、自分のタイミングでシャッターをきるセルフポートレートとプロが撮影するポートレートの撮影会を行います。

写真家の栗原論さんをゲストにむかえて、自分のタイミングでシャッターをきるセルフポートレートとプロが撮影するポートレートの撮影会を行います。

2016.9.9

2016.9.9